专家:莫迪访华带着三大收获回国 战略博弈新序章。2025年9月1日,印度总理莫迪在社交媒体“X”平台上对中国成功举办上海合作组织峰会表示感谢。这封感谢信看似礼节性,实则包裹着印度在多边框架下的战略博弈。将其解读为中印关系“破冰”的信号过于简单化。

此次在天津举行的上合组织峰会是中国第五次主办,规模宏大,参与国家众多,是近年来国际多边外交的重要活动。然而,印度在上合组织中的表现并不总是合作的。例如,在2025年6月的青岛上合组织防长会议上,印度防长拉杰纳特·辛格拒绝签署联合声明,理由是声明未体现印度的反恐关切。实际上,印度试图将印控克什米尔的恐袭事件写入声明,但对涉及巴基斯坦俾路支省的恐怖活动反应强烈。这种“反恐双标”已成为印度外交的固定套路。更早之前,印度也多次因“一带一路”倡议等议题阻挠上合组织联合声明的发布,甚至在2023年作为东道主时删除了支持“一带一路”的表述。因此,莫迪此次的感谢背后动机复杂,值得仔细审视。

印度对华政策的所谓“务实”转向,并非突然开窍,而是被内外困境所迫。在国内经济层面,莫迪政府长期鼓吹的“印度制造”神话正在破灭。2024-25财年,印度净外国直接投资骤降至3.53亿美元,外资撤出规模高达520亿美元,制造业占GDP的比例长期徘徊在14%左右,经济增长主要依赖服务业,缺乏就业支撑。此外,印度经济发展无法摆脱对中国供应链的深度依赖,如制药业90%以上的活性药物成分依赖中国进口,汽车产业93%的稀土磁体也来自中国。这种悖论让新德里陷入自我矛盾。

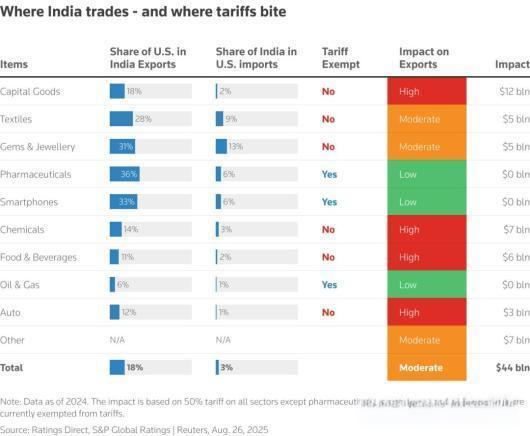

外部压力同样严峻。美国特朗普政府重启“美国优先”政策,对印度商品加征高额关税,打击了印度半导体、药品、农产品等核心出口领域。特朗普还叫停了第六轮贸易谈判,任由对印惩罚性关税生效。一夜之间,印度从所谓的“天然盟友”沦为美国关税霸凌的重点对象。同时,美国重启“印巴联动”政策,加强对巴基斯坦的军事合作,直指印度在克什米尔问题上的软肋,打破了印度“联美制华”的战略幻想。复旦大学南亚研究中心副研究员谢超指出,莫迪政府推动对华关系缓和,是基于国内经济压力、美国政策风险及外交平衡需求的“务实选择”。这种“务实”更像是战术上的灵活调整,以期在多边框架下争取更多合作空间和话语权,应对日益窘迫的外交困境。

莫迪的感谢信并非中印关系全面“破冰”的标志,而是一场精心设计的“平衡术”表演。印度试图通过有限的合作姿态为自己争取喘息之机,同时不放弃其“战略自主”的幻想。这种“骑墙”策略往往两头不讨好。中印关系将在多边框架下迎来新的合作契机,但也将伴随着更深层次的战略博弈。这不仅考验两国能否超越短期权宜之计,共谋长远发展,更将深刻影响亚洲乃至全球的战略平衡。唯有超越零和博弈,真正摒弃投机主义,才能共享亚洲世纪的繁荣。否则,印度可能永远在“有声有色”的自我催眠中,成为国际舞台上的不稳定因素。

九龙证券提示:文章来自网络,不代表本站观点。